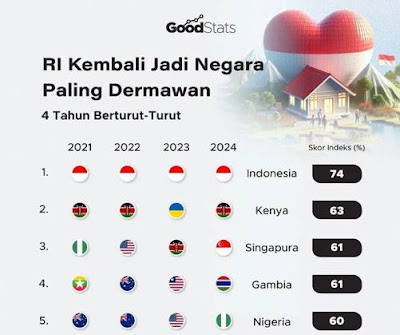

Baru-baru ini, Charities Aid

Foundation (CAF) kembali menempatkan Indonesia di peringkat nomor satu dalam World

Giving Index (WGI) 2024. Prestasi ini tentu membanggakan. Indonesia tercatat

sebagai “negara paling dermawan di dunia”, mengungguli negara-negara maju dan

kaya seperti Amerika Serikat, Kanada, Uni Emirat Arab, hingga Arab Saudi.

Namun, ketika euforia ini menyeruak,

muncul juga pertanyaan kritis: kok bisa? Bukankah ekonomi Indonesia

belum sekuat negara-negara Barat atau Timur Tengah? Apakah dermawan kita

benar-benar setulus itu, atau ada sisi lain yang perlu dicermati?

Dermawan karena Partisipasi, Bukan Jumlah

Perlu diketahui, bahwa variable WGI tak mengukur seberapa besar total donasi

yang terkumpul di sebuah negara. Indeks ini menilai dari tingkat partisipasi

masyarakat dalam aksi memberi: membantu orang asing, berdonasi

uang, dan menjadi relawan.

Di Indonesia, partisipasi itu sangat tinggi:

·

9 dari 10 orang dewasa pernah berdonasi.

·

Hampir 7 dari 10 orang membantu

orang asing.

·

Sekitar 6 dari 10 orang terlibat

dalam kegiatan sukarela.

Inilah wajah Indonesia yang penuh empati. Budaya gotong royong dan

solidaritas memang telah mendarah daging dalam kehidupan kita.

Sejalan

dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbagi, sebagaimana firman

Allah Subhanahu

wa ta'ala:

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 261)

Dan sabda Rasulullah -Shallallahu

’alaihi wasallam-:

"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah yang memberi, dan tangan di bawah adalah yang meminta." (HR. Bukhari dan Muslim)

Celah Penyelewengan di Era Sosial Media

Namun, fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa kedermawanan tanpa sistem

pengawasan yang kuat bisa menjadi ladang subur bagi penipuan berkedok donasi.

Di banyak negara maju, setiap lembaga penggalang dana wajib terdaftar resmi, laporan

keuangannya diaudit, dan diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Di

Indonesia, pengawasan semacam ini masih lemah. Siapa saja bisa dengan mudah

menggalang dana, bahkan hanya bermodal media sosial.

Kasus pasangan selebgram muslim mualaf di Inggris beberapa tahun silam

menjadi contoh nyata, bagaimana kedermawanan publik bisa dimanfaatkan untuk

kepentingan pribadi. Pasangan ini tampil seolah pasangan muslim yang taat: sang

wanita berhijab, sang pria bersorban dan berjenggot, dan keduanya rajin mempublikasikan

aktivitas keagamaan mereka, mulai dari sholat jamaah bersama keluarga hingga

kegiatan pengajian bersama. Dengan citra islami yang mereka publikasikan,

mereka berhasil menggaet banyak pengikut dari kalangan muslim semi-liberal di

Inggris.

Dari ketenaran itu, mereka menggalang donasi hingga ratusan ribu

poundsterling, yang konon diperuntukkan untuk muslim Rohingya, korban banjir di

India, dan lainnya. Namun, dugaan kehidupan ganda mereka terbongkar saat

netizen menemukan foto-foto yang menunjukkan gaya hidup mewah mereka di “second account” Instagram mereka. Tak

hanya itu, muncul pula dugaan penyalahgunaan dana donasi yang berbuntut

pembekuan dana tersebut oleh pihak berwenang.

Pelajaran penting dari kasus ini: bukan atribut agamanya yang salah, bukan hijabnya,

bukan sorban atau jenggotnya. Yang keliru adalah orang-orang yang menjadikan

agama sebagai komoditas dagangan untuk meraih keuntungan pribadi. Sosial media

menjadi wahana subur untuk itu. Karena itulah kita, sebagai masyarakat, perlu

lebih waspada dan menggunakan akal sehat dalam setiap interaksi digital kita.

Di sinilah

pentingnya kita mengingat peringatan Nabi -Shallallahu ’alaihi wasallam-:

"Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku." (HR. Muslim)

Sungguh celaka orang yang menjadikan

agama sebagai komoditas untuk meraih keuntungan pribadi.

Saatnya Tata Kelola Donasi Lebih Baik

Prestasi Indonesia di WGI 2024 sepatutnya menjadi momen refleksi: budaya

berbagi harus diimbangi dengan budaya akuntabilitas. Pemerintah bersama

lembaga-lembaga seperti BAZNAS, Kemenag, OJK, dan aparat penegak hukum harus

memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas penggalangan dana.

Laporan keuangan harus transparan, audit wajib dilakukan, dan masyarakat harus

lebih kritis sebelum menyalurkan donasi.

Sesuai

dengan perintah Allah -Subhanahu wa ta'ala-agar amanah dijaga dengan baik:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58)

Jangan sampai, karena ulah segelintir oknum, kepercayaan masyarakat pada

aksi sosial justru runtuh. Jangan pula semangat berbagi kita tercoreng hanya

karena kita lengah membedakan mana derma sejati dan mana tipu daya berkedok

amal.

Kedermawanan adalah aset moral bangsa. Agar tetap mulia, ia harus dilandasi

kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Di era digital, di mana

penggalangan dana begitu mudah dilakukan, mari kita saling mengingatkan untuk

berbagi dengan hati bersih dan akal yang sehat.